江东研究员解读非物质文化遗产公约精神

江东研究员解读非物质文化遗产公约精神

11月5日上午9点,音乐舞蹈学院一楼音乐厅举办了一场舞蹈界的学术盛宴——中国艺术研究院研究员、博士生导师江东教授,开展了主题为《“非遗公约”精神解读》的讲座,进行了非遗舞蹈传承的深度分享。江东教授聚焦《保护非物质文化遗产公约》的核心精神,以丰富的舞蹈案例讲述了非遗舞蹈从“守护”到“活化”这一传承理念转变的社会原因。

江东,舞蹈学博士,中国艺术研究院舞蹈研究所原副所长,研究员,博士生导师,全国艺术专业学位研究生教指委委员,联合国教科文组织《保护非物质文化遗产公约》国际培训师。舞蹈实践出身,后从事舞蹈理论与评论工作30余年,著述逾百万字。研究方向:现当代中国舞蹈发展史、中外舞蹈文化比较研究、非遗公约文本研究。舞蹈评论与舞剧编剧等。主要著作:《江东舞蹈文集》(四卷)《弱水一瓢——舞理的寻觅与所得》《印度舞蹈通论》《舞人纪—绰约舞芳华》《Contemporary

Chinese Dance》(再版名《中国舞蹈之美》)《中国舞蹈走过70年》《舞蹈新视阈》等近30余本(套),曾荣获第二届“啄木鸟杯”中国文艺评论优秀作品奖、文化部科技大奖、北京舞协最受欢迎的舞蹈评论家奖、WDC世界舞蹈总会2025中国舞蹈学术研究卓越奖等。舞剧编剧作品《泥人的事》《库布其》《大道记忆》《李白》《天之路》《杨靖宇》等均荣获国家艺术基金。积极参与国际文化交流,足迹踏遍五大洲。曾赴尼日利亚大使馆任文化外交官。

此次讲座中,江东教授聚焦于《保护非物质文化遗产公约》的核心精神,拆解了非遗舞蹈从“守护”到“活化”的传承逻辑。他结合了亲身考察经历,对比日本雅乐的整合传承、俄罗斯芭蕾的“修旧如旧”、韩国农乐舞的艺术雅化,带大家看清不同文化语境下传统舞蹈的生存之道;更深入解析了中国非遗舞蹈的传承现状——从356项国家级传统舞蹈类非遗的系统保护,到“非遗进校园”的薪火相传,再到藏族“博巴森根”等项目的当代创新,让大家读懂“保护不是静止的封存,而是让生命力延续”的深层内涵。

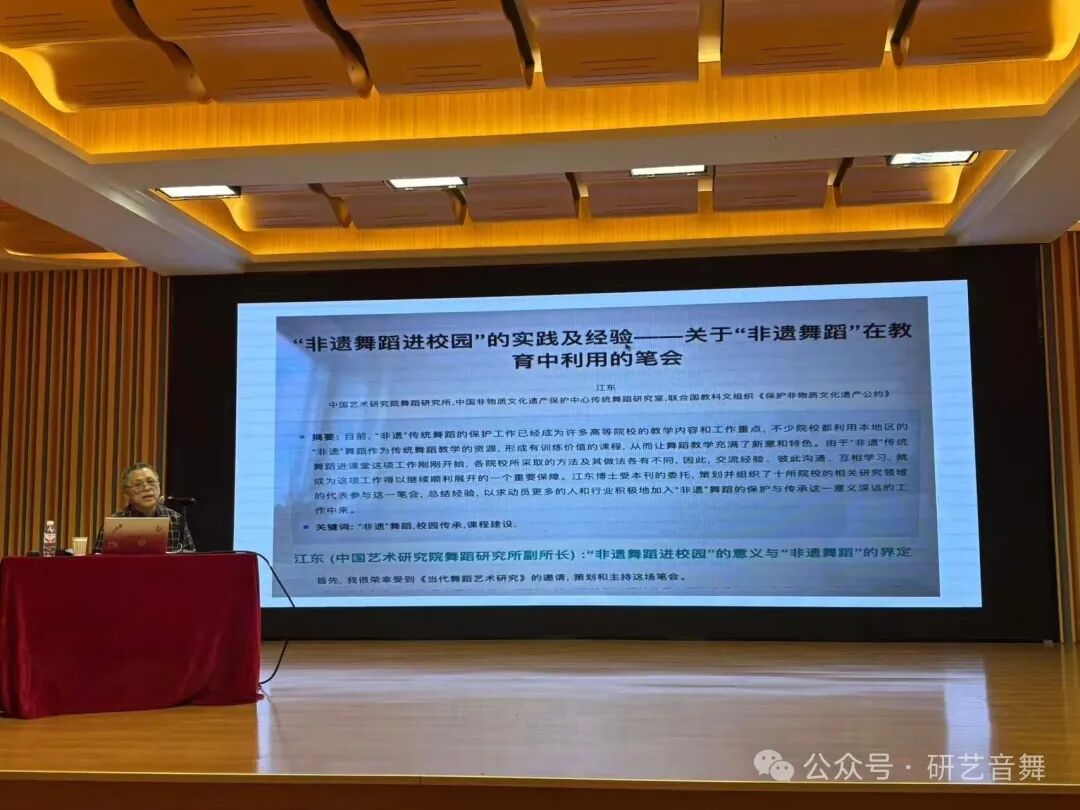

传承的火种,正在校园里燎原。江东教授指出"非遗舞蹈进校园"已成为全国高校的文化热潮:北京舞蹈学院推出《沉香》系列展演,将民间歌舞搬上国家大剧院舞台;华南师范大学深耕岭南特色,让地域舞蹈文化落地课堂。老艺人走进课堂口传身授,整理专业教材,系统梳理技艺,通过两种传承路径让海阳秧歌、藏族舞蹈等非遗项目在青年一代中扎根生长。

针对舞蹈从业者与创作者最关心的“传统与现代如何平衡”,江东教授阐释了“古舞重建”的学术路径,并解读武舞融合、舞乐共生的创新可能,更结合刘凤学唐乐舞重建、陈美娥南音梨园戏融合等案例,说明“无出处绝不动”的学术坚守与“与时俱进”的创作勇气如何相辅相成。无论是高校舞蹈专业师生、非遗传承人,还是深耕舞蹈创作的从业者,都能在这场讲座中获得启发。

习近平总书记强调的“薪火相传、代代守护、与时俱进、勇于创新”,正是江东教授数十年来的践行准则。他始终坚信,传统舞蹈不是博物馆里的标本,而是“各美其美,美美与共”的文化载体。传统舞蹈既要扎根中华大地汲取养分,也要以开放姿态对话世界。这场凝聚了他的全球视野与学术深度的讲座,注定会成为舞蹈人不可错过的思想盛宴。讲座结尾,江东教授总结指出,传统舞蹈需构建多元化体系,期望更多人士参与到非物质文化遗产的保护与传承工作中,推动非物质文化遗产舞蹈成为中国舞蹈的重要依托。

一审/傅越

二审/张元元

三审/郑昭信